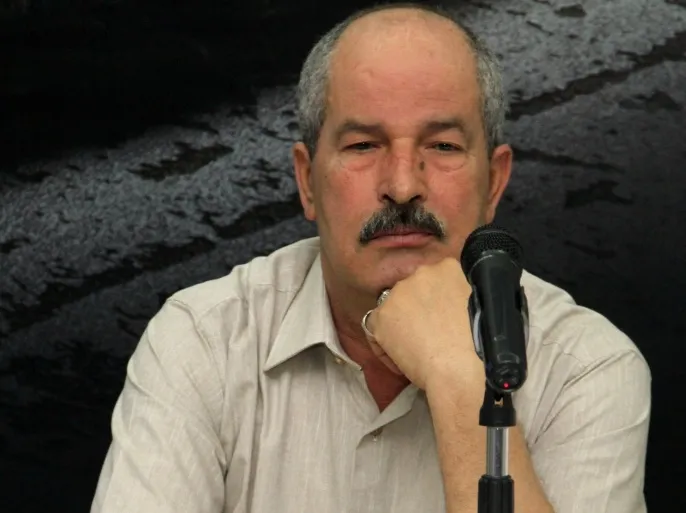

سعيد يقطين: “طوفان الأقصى” ودرس وحشية الصهيونية وتأملات المثقف العربي

اعتبر الناقد والباحث المغربي المتخصص في السرديات، الدكتور سعيد يقطين، أن أبرز ما يميز الشخصية الاعتبارية لحدث “طوفان الأقصى” هو كشفه للعالم عن طبيعة الصهيونية غير القابلة للتعايش مع الآخر، وعن عنصريتها ووحشيتها في التدمير والقتل والتجويع والتعطيش، والتي لا تمت بصلة للعصر الحديث.

وفي حوار معمق مع الجزيرة نت، أوضح يقطين أن الصهيونية تمارس وحشية البشر في العصور القديمة، وأن أحداث طوفان الأقصى أظهرت أن هذه الوحشية لا نظير لها حتى في القرن العشرين، رغم مرور العالم بعصور الاستعمار والحربين العالميتين.

وأكد الباحث أن هذا الحدث كشف زيف ادعاءات الغرب حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفضح الدعم غير المشروط الذي يقدمه للصهيونية، بالإضافة إلى نشر الأضاليل عن المقاومة الفلسطينية.

وأشار يقطين إلى أن العالم العربي والإسلامي يفتقد اليوم للموقع الفاعل، حتى في التعبير عن إدانته للأدوار الأميركية الداعمة للإبادة، التي تشارك بصورة مباشرة في عمليات التطهير العرقي. وتساءل عن تأثير هذا الحدث على الإنسان العربي عامة، والمثقف على وجه الخصوص، وما يمكن أن يترتب عنه من تحولات في الرؤية الفكرية تجاه الغرب والصراع العربي الغربي.

وأضاف: “هزيمة 1967 أحدثت تحولات جذرية في الفكر والإبداع العربي، فهل سيحقق طوفان الأقصى أثرًا مماثلًا؟” معتبرًا هذا الحدث الأكبر في زمننا، وأشار إلى أنه غير مجرى ما كان قيد التشكل ضد القضية العربية والوجود العربي.

الأدب والفلسفة والعلم: مثلث الإبداع الإنساني

وفي رؤيته لإبستيمولوجيا الفكر الأدبي، أكد يقطين أن الأدب والفلسفة والعلم مترابطان، وأن الأدب هو الأصل الذي انطلقت منه الفلسفة والعلم، فالأساطير والحكايات والأشعار والأغاني تعكس الإنسان وتفاعله مع واقعه، فيما تحاول الفلسفة تفسير العالم بشكل عقلاني، بينما يبني العلم والتكنولوجيا على تطور الأفكار التاريخية.

وأشار إلى أن الثقافة العربية لم تحقق هذا الترابط كما هو موجود في الغرب، وأن كتابه “إبستيمولوجيا الفكر الأدبي: الأدب، الفلسفة، العلم” يسعى لتعزيز الدراسة الأدبية وربطها بالفلسفة والعلم لتجاوز النقص في الفهم والتحليل.

الموروث الثقافي العربي والبحث المنهجي

وعن كتابه “التنبيهات”، اعتبر يقطين أن الموروث الثقافي العربي لا يمكن استنفاده بسبب تنوعه وامتداده الزمني والجغرافي، وأن الإشكالية تكمن في تعثّر المنهج أو ما أسماه “عمى الرؤية” لدى بعض المثقفين، الذين ينظرون إلى التراث بنظرة سلبية.

وأكد أن الغرب استثمر هذا الموروث بشكل أوسع منذ بداية الألفية الجديدة، بينما لا يزال الوعي العربي متخلفًا عن متابعة هذه المنجزات.

“الطوفان الأكبر” وأثره على الفكر العربي والغربي

فيما يتعلق بالحدث الفلسطيني الأخير، أوضح يقطين أن طوفان الأقصى كان له أثر محدود في الفكر العربي مقارنة بما أحدثه في الغرب، خاصة لدى الطلبة والمثقفين والإعلاميين والفنانين، الذين بدأوا يعيدون تقييم الصهيونية والدور الأميركي وحضارتها، ما قد يولد تيارات جديدة في الفكر الغربي، بما في ذلك مواقف جديدة تجاه اليمين المتطرف.

الحنين إلى المستقبل واشتغالات النقد

في كتابه “الحنين إلى المستقبل”، تناول يقطين علاقة الإنسان بالماضي والمستقبل، مشيرًا إلى أن الحنين ليس إلى الماضي، بل إلى مستقبل كان يحلم به في زمن مضى.

وأوضح أن اهتمامه الأساسي في الكتابة يظل الإنسان العربي وموقعه في الحياة، وأن السرد العربي القديم، إلى جانب الشعر، يمثل أفضل تجليات الإنسان العربي عبر العصور.

وأشار إلى أن الثورة الرقمية أعطت الأدب بعدًا تفاعليًا جديدًا، لكنها لم تلغِ الوسائط السابقة، وأن المشكلة تكمن في غياب جسور الثقافة والقراءة في المجتمع العربي، إضافة إلى نقص التوعية والإعلام الثقافي.

ثنائيات زائفة وتجاوز الانقسام الثقافي

انتقد يقطين الثنائيات الزائفة في الفكر العربي مثل المشرق والمغرب، الأصالة والمعاصرة، الدين والعقل، واعتبر أن الاستعمار والصهيونية يعمّقان هذه الانقسامات، بينما الأدب والنص العربي يربط بين الثقافات والمجتمعات رغم الاختلافات الجغرافية والطائفية.

وأكد أن النص العربي، سواء كتب في المغرب أو المشرق، يصل إلى القارئ أينما كان، لأن الأدب يعكس آماله وآلامه، وأن الثقافة العربية تواجه تحديًا في ربط التراث بالحداثة والمستقبل.

الوعي النقدي ومسار البحث العلمي

وفي مسار كتاباته النقدية منذ 1974، شدد يقطين على أن الفضول والسؤال الدائم كانا محور بحثه، وأن اهتمامه بالكتاب والفكر والسياسة أرسى قاعدة منهجية البحث العلمي التي يراها مفقودة في العلوم الإنسانية والاجتماعية العربية المعاصرة.

وأشار إلى أهمية العلاقة بين الكتابة والصداقة، موضحًا أن الكتاب هم أصدقاؤه الحقيقيون، وأن التراث العربي والإسلامي والأدب العالمي شكّلوا جزءًا من هذا الصرح الفكري.