بين عبقرية العلم وجنون الدمار.. حين يصبح الاكتشاف سلاحا يهدد البشرية

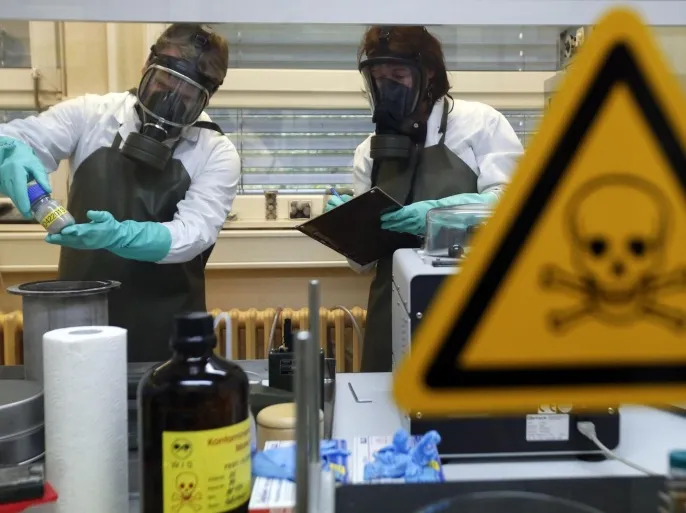

منذ أن عرف الإنسان سحر الاكتشاف، وهو يسير بخطى حذرة على حافة الهاوية بين العبقرية والهلاك. فالتاريخ لم يعرف الحروب فقط عبر السيوف والدبابات، بل أيضا عبر ما هو أدهى وأخفى: الجراثيم والفيروسات. بدأت القصة حين لجأت جيوش قديمة إلى نشر الأمراض لإضعاف خصومها، لكن تلك الفكرة المظلمة سرعان ما انتقلت من ساحات المعارك إلى المختبرات في ذروة الحرب الباردة، حيث بدأت رحلة تطوير أسلحة لا تُرى بالعين، لكنها قادرة على حصد ملايين الأرواح.

ومع التقدم العلمي الهائل في عصر الجينات والذكاء الاصطناعي، تزداد المخاوف من أن يعيد التاريخ نفسه بأدوات أشد فتكا، إذ أصبحت المختبرات قادرة على إنتاج فيروسات معدلة يمكنها التهرب من المناعة البشرية والانتشار بسرعة غير مسبوقة. وهكذا يتجدد السؤال الخطير: كيف نحافظ على وهج التقدم دون أن نحرق به العالم؟

تُظهر تجربة جائحة كوفيد-19 أن البشرية خضعت لاختبار قاسٍ لفهم قدرتها على مواجهة التهديدات البيولوجية، لكنها فشلت في تجاوزه. انتشر الفيروس في كل مكان، من القطب الجنوبي إلى غابات الأمازون، وأصاب مئات الملايين، مذكّرا العالم بمدى هشاشته أمام كائن مجهري لا يُرى.

لكن ما يقلق أكثر هو أن الأخطار القادمة قد لا تولد من الطبيعة، بل من مختبرات الإنسان ذاته. فبعد ستين عاما من التقدم في علم الأحياء الجزيئية، صار بوسع العلماء اليوم تصميم فيروسات يمكن التحكم في خصائصها، بل وجعلها أكثر قدرة على العدوى والانتشار. وإن أفلت أحدها من جدران مختبر أو أُطلق عمدا، فقد يشهد العالم كارثة تفوق الطاعون أو كوفيد-19 أضعافا مضاعفة.

ومثلما سعت البشرية يوما إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، عليها اليوم أن تواجه التهديد البيولوجي بجدية مماثلة. فأنظمة الإنذار المبكر، وسرعة تطوير اللقاحات، وسَنّ قوانين صارمة لتنظيم الأبحاث الجينية، أصبحت واجبا لا ترفا.

لقد أحرزت العلوم الطبية انتصارات باهرة، من القضاء على الجدري إلى السيطرة على الإيدز، لكن هذا الوجه المضيء يخفي في ظلاله وجها مظلما لا يقل خطورة. فمنذ الحربين العالميتين، استخدمت الجيوش الجراثيم سلاحا لإضعاف العدو، وتطورت هذه الأبحاث لاحقا لتصبح مشاريع سرية كبرى في الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. حتى بعد توقيع اتفاقية “حظر الأسلحة البيولوجية” عام 1972، لم تتوقف بعض الدول عن تطوير هذه البرامج في الخفاء.

ومع دخول القرن الحادي والعشرين، لم تعد الأسلحة البيولوجية حكرا على الدول، إذ أظهرت حوادث متعددة أن جماعات صغيرة أو أفرادا يمكنهم امتلاك القدرة على استخدامها، خاصة مع توافر أدوات الهندسة الوراثية بأسعار زهيدة وسهولة الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.

وقد جاء اكتشاف تقنية “كريسبر-كاس9” ليضيف فصلا جديدا في هذا الجدل. فبينما فتحت هذه التقنية الباب أمام علاج أمراض وراثية قاتلة مثل فقر الدم المنجلي، فإنها في الوقت ذاته منحت بعض الباحثين القدرة على إعادة تركيب فيروسات منقرضة أو تصميم مسببات أمراض جديدة. وهنا يصبح الخط الفاصل بين العلم والدمار أكثر رهافة من أي وقت مضى.

ولم يتوقف التطور عند حدود المختبرات، فقد أدخل الذكاء الاصطناعي نفسه إلى ساحة البيولوجيا. أنظمة مثل “ألفا فولد” و”شات جي بي تي” و”كلود” باتت قادرة على تحليل وتصميم بروتينات معقدة بسرعة مذهلة، مما يختصر سنوات من العمل في أيام معدودة. غير أن الوجه المظلم لهذا التقدم هو إمكانية استغلاله لتصميم فيروسات جديدة أكثر فتكًا. فبضغطة زر، يمكن لنظام ذكي أن يقدّم خارطة كاملة لتجربة مخبرية تصنع سلاحا بيولوجيا قاتلا.

إن فكرة الردع التي حفظت العالم من الفناء النووي لم تعد مجدية في ميدان الحرب البيولوجية. فالسلاح هنا لا يحتاج إلى صاروخ عابر للقارات، بل إلى أنبوب اختبار صغير. وإذا استُخدم، فلن يميز بين من أطلقه ومن استهدفه.

في النهاية، يقف الإنسان أمام معادلة صعبة: كيف يستمر في رحلة التقدم دون أن يتحول إلى ضحية اكتشافاته؟ إن التوازن بين الإبداع والمسؤولية هو التحدي الأكبر لعصرنا، وإذا لم يُحكم هذا التوازن بعقل راشد وضوابط أخلاقية صارمة، فقد تكون الخطوة التالية في مسيرة العلم هي الأخيرة في مسيرة الإنسان نفسه.